はい、ということで前回の続きで写真ばっかりです。

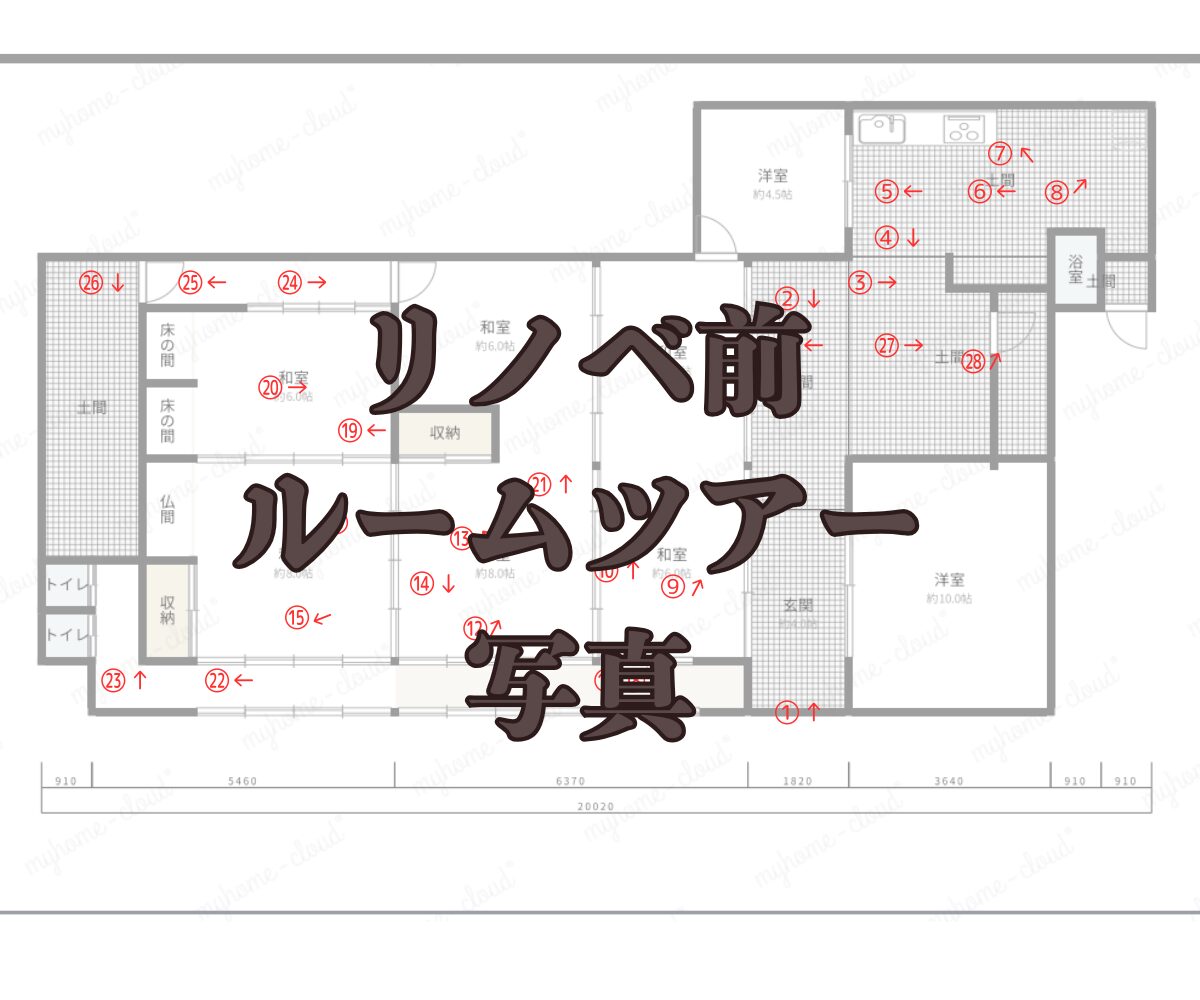

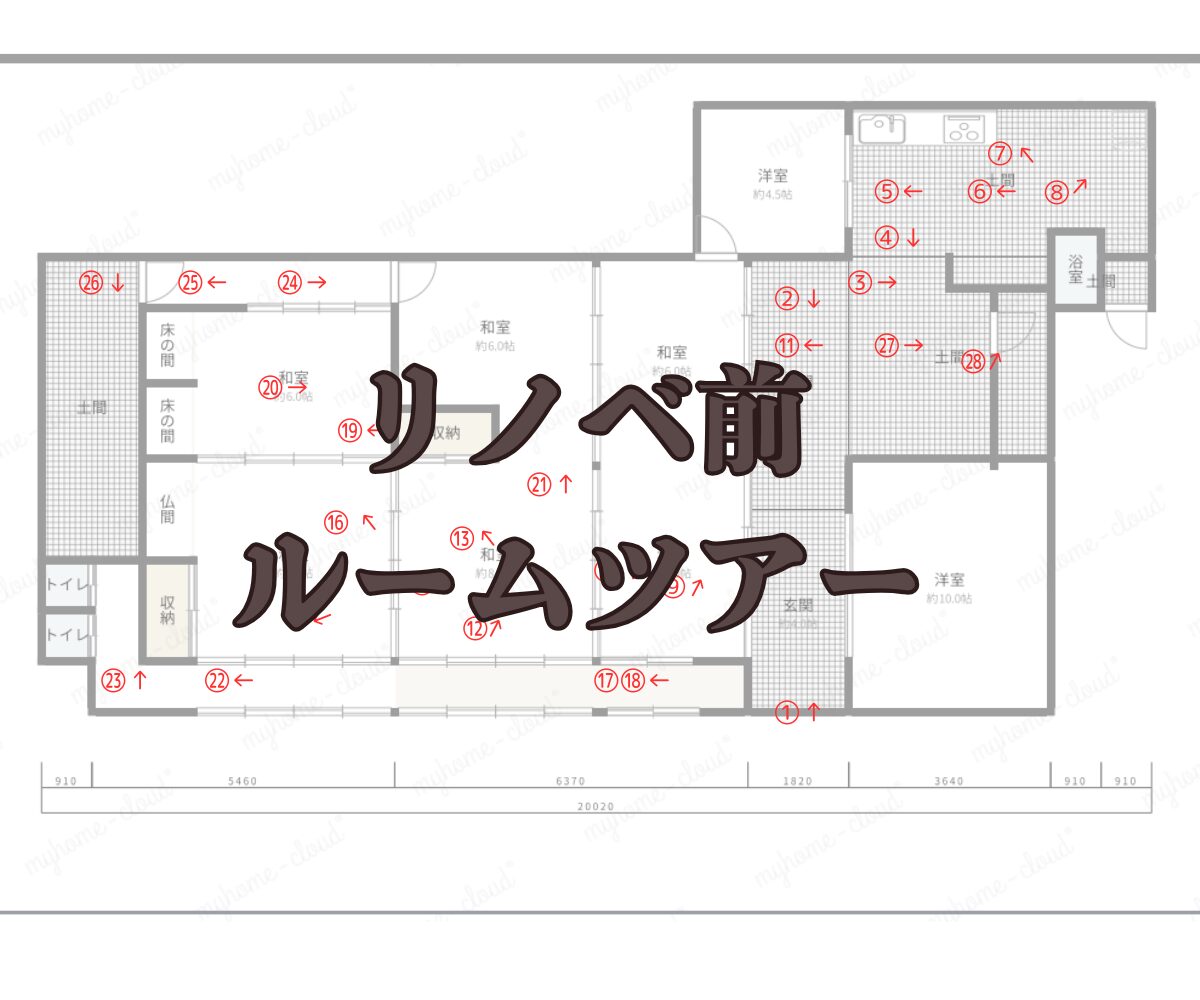

全体

玄関&土間

①右側が洋室リフォームされた部屋です。おそらく当初はここも仕切りがなく一つの空間土間だったと思います。洋室リフォームの際に仕切ったのではないでしょうか。

一般的な現代住宅に照らし合わせるとここが玄関になります。ただし奥も土間になっているので、あくまで玄関(一部)です。

②写真が暗いですが、明るければ屋根裏の立派な梁が見えます。また、写真ではわかりづらいですが、屋根まで高く伸びている他の柱よりも太い柱が大黒柱になります。太さは8寸(約24cm)程度だったと思います。実際にこの梁と大黒柱を見ると、古民家に興味のなかったパートナーも度肝を抜かれており、古継邸の自慢の部分です。

リノベーションでこれらを見せるやり方が中々難しかったですが、何とか家に入った人全員がみられるようなリノベーションを行いました。

③

④①の写真を奥に進んで、玄関側を向いて撮った写真です。ここまですべて土間です。

北側水回り周辺

⑤この部屋は他の部屋とは違い、比較的現代風の洋室です。とはいえ、一昔前のリフォームでよく見かけるベニヤ板の壁とフローリングという簡易的な作りになっています。実際ここは増築された部分です。

古民家が古民家のまま残っているケースは少なく、古継邸は増築が少ないほうですが、それでも増築部分はどうしても簡易的な造りや、その時代の基準を優先した作りになっていることが多いものです。本来の古民家が持つ、普遍的な美しさや調和を無視してしまっている場合もよく見かけます。

結果として、古民家に増築された箇所は「不純物」となりやすく、特に不具合が起きやすい傾向があります。具体的には、雨漏りや湿気といったリスクが増えやすいのが特徴です。実際、古継邸でもこの増築部分との取り合い部分で雨漏りの形跡が見つかりました。

古民家リノベーションは、「まず昔の姿に戻すことから始める」と言われることも多いですが、その背景にはこうした増築部分特有のトラブルが少なくないという現実があります。

⑥建物の一番北側に位置する土間キッチンです。

⑦土間の上に直接キッチン台を置いて、壁には昭和感のある湯沸かし器が備え付けられています。

⑧キッチンとともに水回りが一か所に固められた部分です。この写真に写っているものはすべて壊しました。

和室

⑨和室の写真が続きます。特別いうことはありません。現代の家と違って、当然壁は真壁作りです。当然土壁になります。リノベーションの際に、真壁と大壁どちらにするかは見た目の印象を思った以上に変えるのでよく考えたほうがいいと思います。

⑩この写真と⑨の写真は立派な差し鴨居が入っております。このおかげで、天井にある程度の厚さを作っても差し鴨居で受け止めてくれるため、いわゆる屋根裏部屋を作ることが出来ます。

実際、この部屋には写真ではわかりませんが隠し扉(屋根)が隠されており、天井の一部がスライドできるようになっている部分が有りました。

⑪写真左側に見えている柱が大黒柱です

⑫

⑬右側に移っている柱は構造上抜けない柱になっており、場所的にはちょうどリビングとなりうる部屋の中央に位置しています。

古民家の場合壁ではなく柱や梁で支える構造になっているため、壁は割と抜けますがこういった柱を抜くのは慎重になる必要があります。特に私のように石場建てに魅力を感じている場合、基礎を打ち直すという頭がないため柱は意外と抜けません。

私の場合もリノベーション中この柱をどうしていこうかと悩みました。

⑭

⑮この部屋はおそらくこの家でも一番格式が高い部屋と考えられます。というのも、南側の日当たりが良いことに加えて、天井とその下の土壁の間に木材(天井長押)が使われているのがわかりますか?もう一度⑬や⑭の写真を見るとその部屋には長押が張られていないのがわかりますか?

これがあるだけで部屋としての見栄えがかなり変わります。

こういった細かい部分で部屋としての格が上がると私は実際にリノベーションしてからわかりました。そのため、真壁作りでリノベーションしたいのであればこういった化粧材の扱いについてもしっかりと考える必要があります。

壊すのは簡単ですが、可能なら壊さずに既存で使われているものを再利用するのが値段的にも部屋の見栄えといった古民家的にもよいと思います。

⑯

⑰いわゆる縁側です。私は古民家を見る際に、この縁側の窓の上に使われている丸太を見るのが好きで、ここが隠されていたり細い木だったりすると一気にテンションが下がります。

今気づきましたが、この天井は他の部屋に比べて新しいので、もしかしたらどこかのタイミングで直したのかな?

縁側

⑱

⑲北西の和室になります。

個々の部屋は他の部屋と違って一部の壁が閉じられており、また床の間や違い棚も作られておりやや格式の高い作りとなっています。

方角的には先ほどの南向きの部屋に作るのが自然だと思いますが、どういった経緯でここに作ったんでしょうか?

⑳閉じられている壁。客間だったのかな?

㉑日当たりの悪い北側の部屋を映しています。

見てわかる通りくらいです。

㉒トイレのそばの写真です。水洗は後付けですので、トイレをつけるときに利便性を考えて手洗いを設置したのでしょう。また、水洗の向こう側の壁は土壁ではなく木張りとなっています。もしかしたら元々は勝手口的な用途だったのを後から閉じた可能性があります。

トイレ

㉓後付けのトイレです。

㉔北側の廊下になります。

土間

㉕

㉖西側の土間部分です。倉庫的な役割ですね。

㉗東側(玄関側)に戻って土間部分の写真です。ここも物置のような使われ方をしていました。奥の扉を開けると㉘の写真になりますが、近くに風呂があるためそのボイラー室のような形でした。

㉘小窓が見えますが、そこが浴室です。

まとめ

というわけで、今回はリノベ前の古継邸を写真とともにざっくりご紹介しました。

実際に見てみると、古民家ならではの広さや迫力、長い年月の中でちょっとずつ手が加えられてきた感じが伝わったんじゃないでしょうか。

ベースは昔ながらの田の字型の間取りですが、いろんな時代の工夫や「らしさ」が混ざっているのが現代まで残っている古民家らしさだと思います。梁や大黒柱、和室の真壁づくりなど、今の家ではなかなか見られない部分があちこちに残っているのも古民家好きにはたまりません。

日本の家らしい、ふすまや板戸で仕切る“ゆるさ”とか、土間や縁側みたいな外と内のあいまいな空間も魅力ですが、増築やリフォームでちょっと困った部分もあったりして、まさに「住み継がれてきた家」という感じです。

こうやって全体を見渡しながら「どこを活かすか、どこを新しくするか」考えていくのが、リノベの最初の一歩かなと実感しています。

次回は実際にどんな間取りにしようか悩んだときの話や、試行錯誤した過程、参考にしたサイトなども紹介していく予定です。