前回ついに古民家を購入して登記も終了したのでやっと工事ができるようになりました。今回から実際のリノベーション内容に入っていきますが、リノベーション工事に入る前に、まずはリノベーション計画について記載しなければいけません。

リノベーション計画としての最初の仕事は、ザックリいうと間取り決めです。ということで始めて行きます。

おさらい

色々話が前後したので、私が購入した古民家「古継邸」についておさらいの意味も含めて再度記載します。

基本情報

- 土地面積:約400坪 + 畑200坪

- 建物面積:約50坪

- 築年数:明治元年築

- 構造:石場建て/かやぶき屋根+トタン被せ/立派な梁と太い大黒柱

- 付属建物:昭和末期築の離れ(平屋)で状態は良好、車庫(倉庫)

売主情報

- 穏やかな人柄で、これまで丁寧に管理されていた

- 建物にも強い思い入れがあり、現状維持のまま大切にしていた

- 一部リフォーム歴あり(基本は昔のまま)

- 管理は行き届いており、痛みはほとんど見られなかった

判断基準との照合

- 【石場建て】→ ◎

- 【広い土地】→ ◎

- 【田舎すぎない】→ ◎

- 【太い梁・大黒柱】→ ◎

- 【周辺環境のリアルさ】→ ◎

- 【現実的な再生性】→ ◎

建物の状態は良好。広さも十分。値段も納得感あり。

古継邸初期

全体の間取り

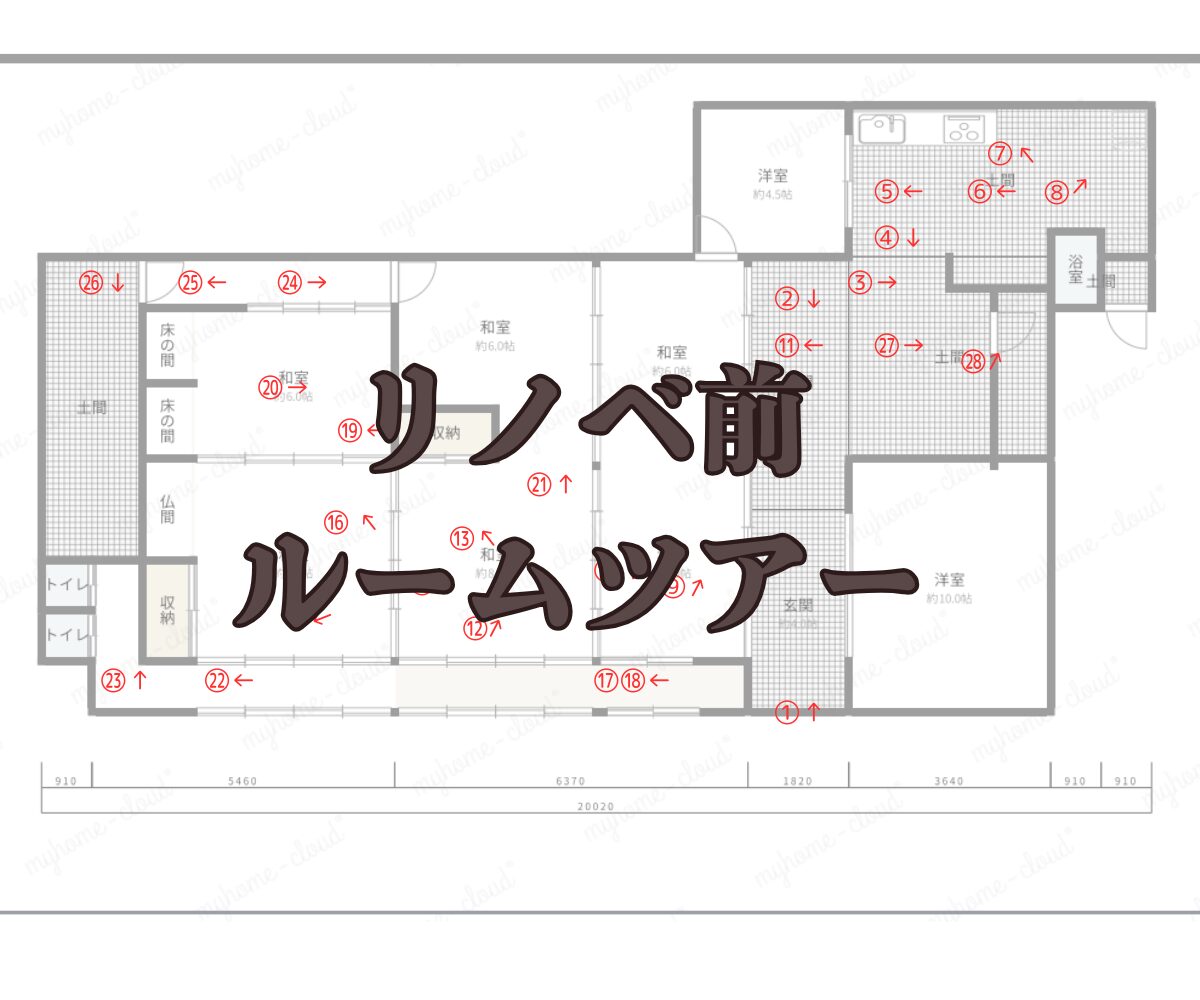

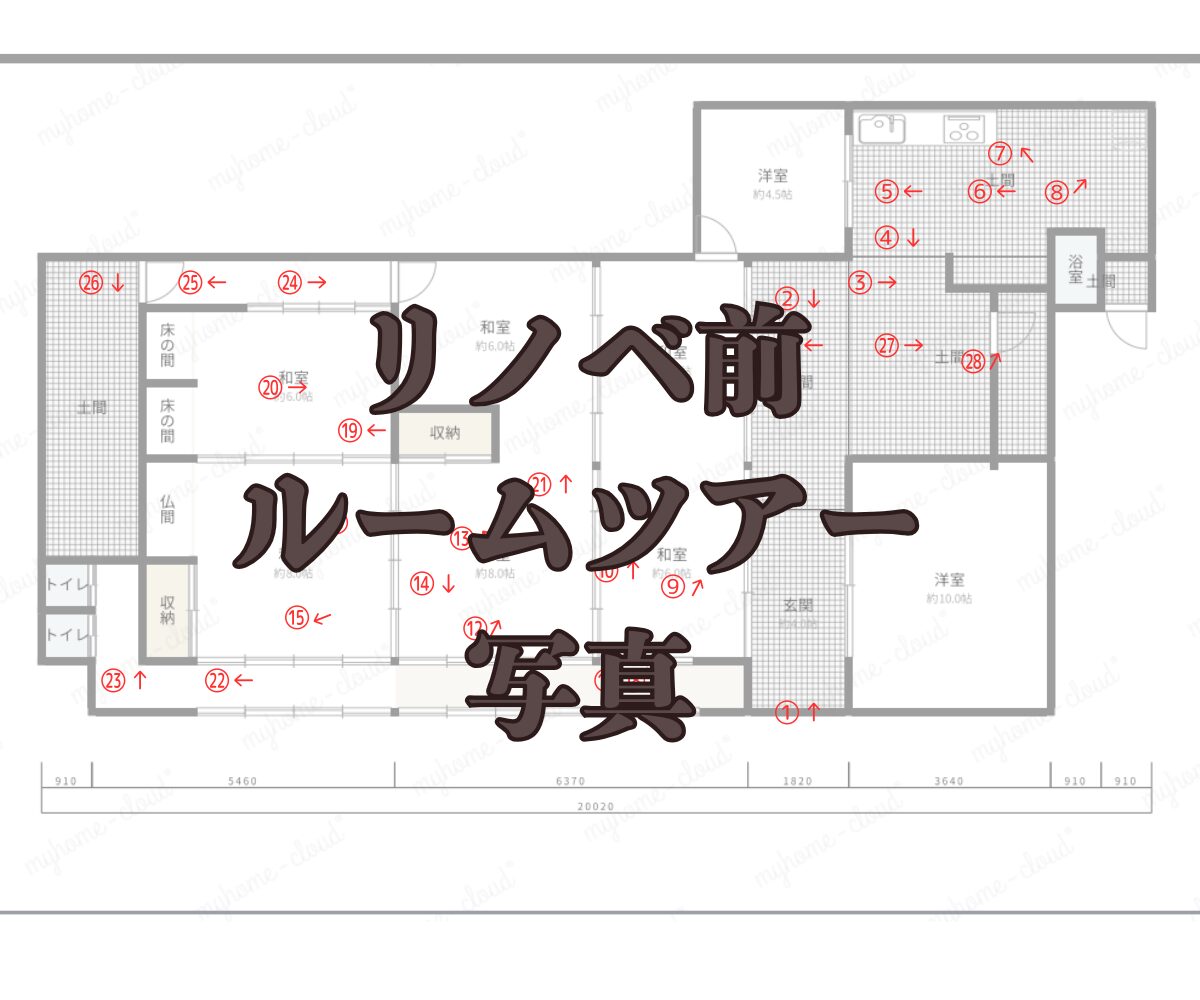

まずは初期の古継邸の間取りをどうぞ。建具の位置や土間の大きさ等、現況とは細かく異なる部分もありますが、95%はこの間取りです。

ちなみに50坪と聞くと、自分もそうだったように家を建てる前だとあまりピンときません。

家を建てたことがある人なら「平屋 50坪」がどんな規模感か何となくわかると思いますが、もう少しわかりやすく言い換えると約165平方メートルほどになります。

わかりにくいですね。

これがどれくらいなのか、現代の一般的なマンションだと3LDK〜4LDKの部屋が2つ分以上入る広さです。これならわかりますか?

全体の話でもなくても、私はリノベーション後上記写真の和室4つ(真ん中と一番右の部屋)をひとまとめのLDKにしました。その広さがザックリ35畳くらいです。どうですか?何となく古民家の規模感がわかってもらえるでしょうか?

普段リビングが一番生活する時間は長いと思いますが、その半分だけで生活しています。片方のリビングの電機は常にオフでも問題ありません。家の中でかくれんぼだってできます。エアコンは一台なので、エアコンつけると常にフル稼働気味です。

話それたので戻します。

私自身古民家の写真を見るのが好きで、ビフォーアフターやルームツアーのようなものもよく見ていました。せっかくなので、この家についても写真を交えながら一つ一つ紹介していこうと思います。

全体の間取りで言えば古民家に典型的な田の字型で、和室が2間続きか3間続きかは家の規模によって異なりますが、古継邸は3間続きです。売主さんによると、もともとは農家の家だったとのことです。

玄関を入って右側には洋室がありますが、これは元々は土間だった場所を使い勝手を考えて洋室風にリフォームしたものです。現代的な洋室というより、土間の上に簡易的に床を作っただけの管理リフォームなので、断熱材も入っておらず、使い勝手は限定的です。

このように土間をリビングや応接スペースに転用する例も古民家ではよく見られます。どちらかというと、古継邸のように洋室にするというよりは、土間に直接ソファーを置いて靴で上がれる応接室のようにしているのをよく見かけます。

個人的には、土間で来客を対応するというのは非常に良い文化だと思っています。靴を脱ぐ必要がないので、より気軽に人を招き入れることができますし、現代のように来客自体が少なくなった今とは違い、昔はご近所さんがふらっと訪れることも多かったでしょうから、こうした土間空間は日常的な交流の場として本当に便利だったのではないかと思います。家の中をわざわざ片付けたり、玄関から奥へと招き入れる必要もなく、土間でそのまま対応できるのは非常に合理的です。私としては、このような気軽さや、外と内の中間的な感覚を味わえる土間の使い方がとても好きです。

一方で、実際に古民家を何軒も見てきた経験から言うと、土間にソファーを置いて応接スペースにしている場合、埃っぽさを感じることがよくありました。特に、天井が張られていない場合は屋根裏まで大きな空間が広がっており、さらに古民家ならではの「虫取り窓」や屋根裏の開放部(隙間)から虫が入ってくることも珍しくありません。昔は囲炉裏の煙で虫を追い払っていた面もあるでしょうが、現代ではそこまで徹底した管理はしないのが普通です。

実際、今まで訪れた古民家に入ると「まあまあ立ち話もなんですから(ニコニコ)」みたいな感じでとりあえず土間のソファーに促されます。こちらも行為を無下にはできないので、「いえいえお構いなく」と言いつつ腰を下ろしますが、内心「おっとこれは……」と感じる場面もまあまああり。

私自身、土間で人を迎えるスタイルはとても好きです。ですが、今回のリノベーションでは、最終的に土間自体は残したもののソファーを置いて応接スペースにするほどのスペースは確保していません。現代の暮らしや自分たちのライフスタイルに合わせて、伝統的な良さは残しつつも、住みやすさや実用性も大事にした結果だと思っています。

キッチンは昔ながらの配置で、土間の奥、北側にあります。古民家は木や土(一部石)で作られているため湿気に弱く、水回りは一か所にまとめられていることが多いです。古継邸でもキッチンのすぐ近くに浴室があり、これは建てられた当初は母屋の外にあったものを、後から取り込んだものと思われます。脱衣所のような空間はなく、土間から直接浴室に入るような構造です。

またまた話それますが、リノベーション中この土間から直接浴室に入れるといった面をどうするか割と悩みました。というのも、私の理想の生活上では子供が外で泥だらけになっているのを、大人が家の中から「はは、まーたバカなことしてる」とか言いながら眺めつつ、そのまま家の中に入ってきそうになる子供に向かって「待て待て!とりあえずリビング来る前に風呂行きなさい!」という生活が出来上がっていました。

まあ結局その案はやめたのですが、土間から直接風呂に直行できる生活スタイルも割と好きです。子供だけじゃなく、自分自身も庭仕事行った後はすぐに風呂入りたい気分なのでやってもよかったなと思っています。

なお、北側のキッチンについては、家の中でも日当たりの悪い側に設けられることが多く、南側の一番良い部屋が応接やおもてなし用に用意されるのが通例です。古継邸でいえば写真⑯の部屋がこれにあたり、床の間もあって日当たりも良く、特別な場として使われてきたことがうかがえます。ちなみに不思議なことに写真⑳の部屋にも床の間がありますが、理由は分かりません。

玄関から左へ進むと和室(畳)の部屋が続き、大黒柱が見える空間になっています。6間ある和室の中でも右下の部屋には差し鴨居が入り、天井は踏板天井、屋根裏には木箱なども置かれていました。和室中央に「収納」とある部分は押し入れです。図には建具が省略されていますが、実際には和室と和室の間に板戸や襖が入り仕切ることができるようになっています。

このように、古民家は海外の住宅と違いしっかりとした壁で区切るのではなく、ふすまや板戸で空間を緩やかに仕切っています。これには、家族構成や季節、その時々の用途に応じて空間を柔軟に変えられるという利点があります。

その一方で、プライベート空間や音の遮断といった面ではやや不便さを感じることもあります。家全体がゆるやかにつながり、家族の気配を常に感じられる一方、完全なプライベート空間は確保しづらい。

こうした特徴もまた、日本の伝統的な暮らし方や価値観が反映されているといえます。

古民家の場合、多くはキッチンのある北側に水回りが集められますが、古継邸の場合はトイレが逆側についているのも特徴的です。これは離れにもトイレがあったため、排水などの関係でこの位置になったのではないかと推察しています。

間取り図左側の土間スペースは、室内でありながらほぼ倉庫のように使われており、床にはコンクリートも打たれておらず、土のまま。古い荷物が雑多に置かれていました。

ここからは写真も多数使いながら、古継邸の空間を順に紹介していく予定です。

の予定でしたが、思った以上に文章量が多くなりすぎたので一度ここで切ります。